情報誌「くらしと」に掲載されている組合取材レポートをご紹介!

2018年6月号

人生100年時代のマンション・コミュニティー論

大規模改修を機会に最新の防災設備を設置。それを一つひとつ厳選したのが、

マンション内で大規模修繕専門委員長だった清野さん。

「勤務していた会社の研究棟新築工事の際、責任者として施工会社に対応しました。

そのときの経験で、設備の見分けや、施工費の割引交渉を行いました」

と語るように、現役時代の「スキル」を最大限に生かしました。

マンション内で大規模修繕専門委員長だった清野さん。

「勤務していた会社の研究棟新築工事の際、責任者として施工会社に対応しました。

そのときの経験で、設備の見分けや、施工費の割引交渉を行いました」

と語るように、現役時代の「スキル」を最大限に生かしました。

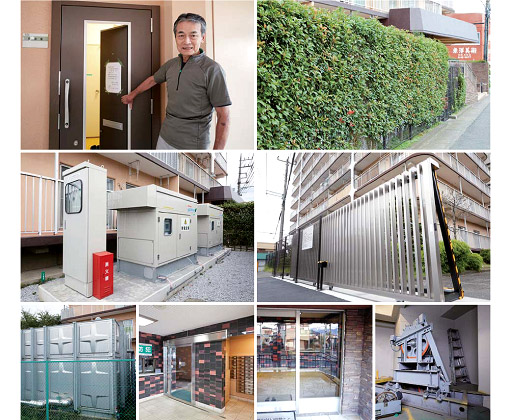

ドアの外枠が歪んでも、中央の小型ドアから出入り可能な「耐震ドア」を説明する清野さん(上段左)。植栽の管理(上段右)などを居住者が行うことで財政に余裕を持たせ、「非常用発電機」(中段左)、「電動ゲート」(中段右)、「震度7に耐える受水槽」(下段左)、「オートロック式エントランス」(下段中左)、外からエントランスへの扉に採用された「電気を使わない自動ドア」(下段中右)、「地震時の自動点検機能付きエレベーター」(下段右)などの各種設備を充実。選定は、清野さんを中心に大規模修繕委員会が担当しました。

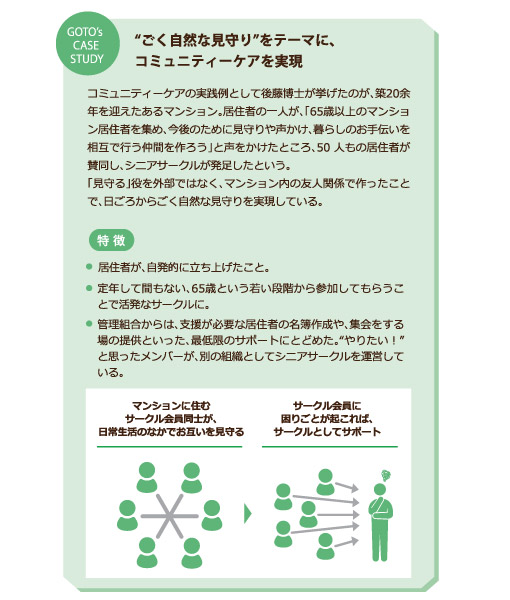

人生100年時代を見据えたコミュニティーをマンション内に作ること。それは、居住者がお互いに「見守り」の目になることであり、これからの高齢社会に必要な「コミュニティーケア」という考え方でもある。

「居住者同士が声をかけあい、交流しながら、日々の安否を気にかける。こうしたコミュニティーケアの動きがマンション内に生まれることでも、住み続けたい・住み続けられるという思いは高まるでしょう。しかし、つながりの自然発生を待っていては、時間がかかってしまいます。

そこで、管理組合などが部活をサポートするのも有効でしょう」

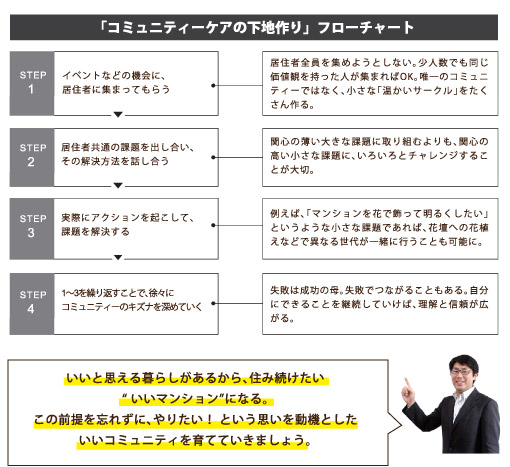

後藤博士は、コミュニティーを作る手段として、下の図のような4つのステップを繰り返すことで、居住者の皆さんが求めるつながりの形が見えてくると語る。

「ただ、気をつけたいのが、成果はすぐには出ないということ。コミュニティーの芽が出てきてから2年、3年は無理をすることなく、ゆっくりと進めていきましょう」